Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Europa. Carlo Buontempo, direttore del C3S, commenta i dati del report ESOTC 2024: eventi estremi, ghiacciai in ritirata e caldo senza tregua impongono strategia di adattamento e prevenzione

Il 2024 si è chiuso con il più alto valore annuale di temperatura mai registrato in Europa e segnali critici come la perdita record di masse glaciali. Dati significativi che emergono dal rapporto “European State of the Climate 2024” (ESOTC 2024), pubblicato lo scorso aprile dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Dal 2018 il report offre ogni anno un’analisi dettagliata sulle variabili climatiche, dallo stress da caldo e freddo alla durata del sole e alla nuvolosità, dagli incendi ai ghiacciai e molto altro ancora.

Abbiamo chiesto un commento dei dati salienti riferiti al 2024 a Carlo Buontempo, direttore del C3S presso l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Quali sono i dati più allarmanti emersi dall’European State of the Climate 2024 e quali i principali fattori che hanno contribuito a questi estremi?

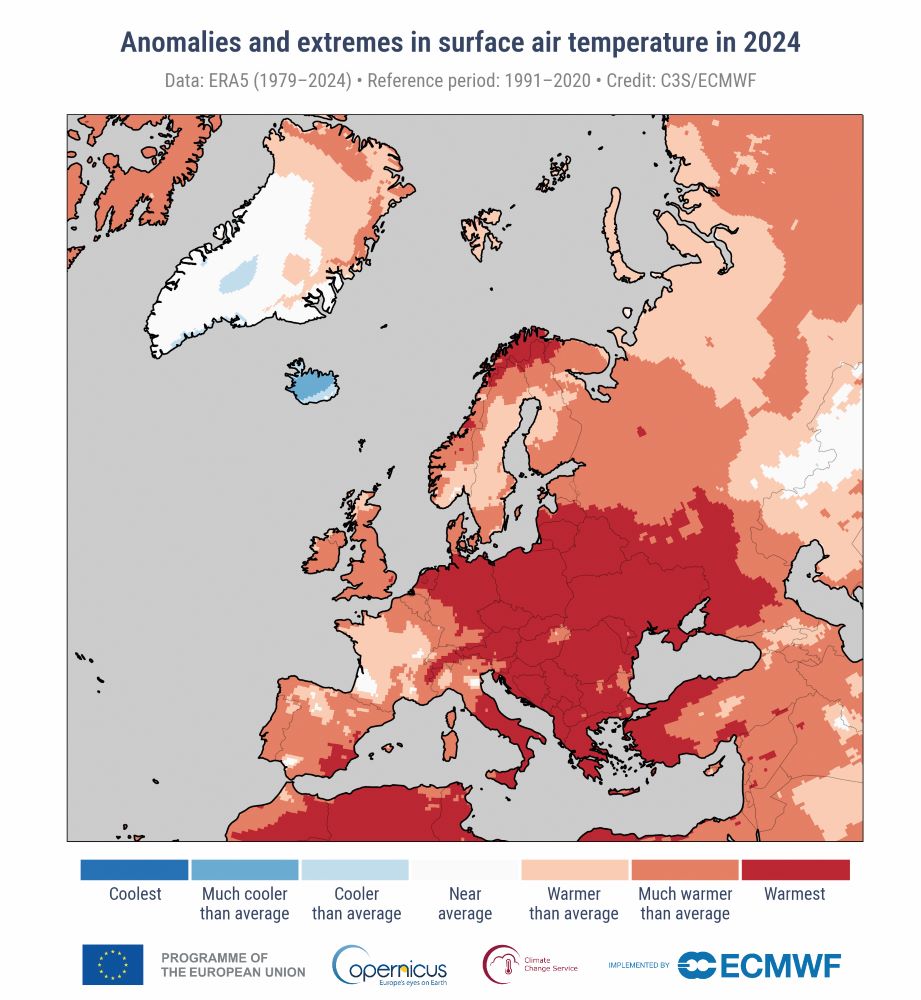

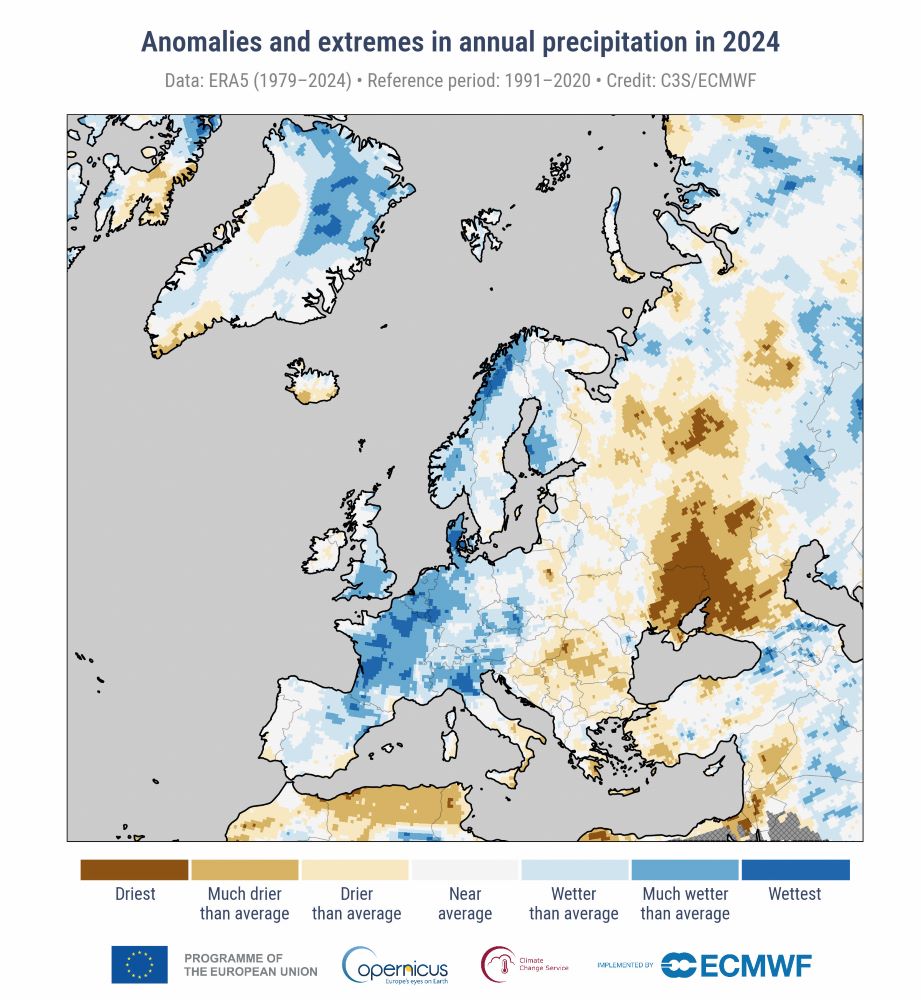

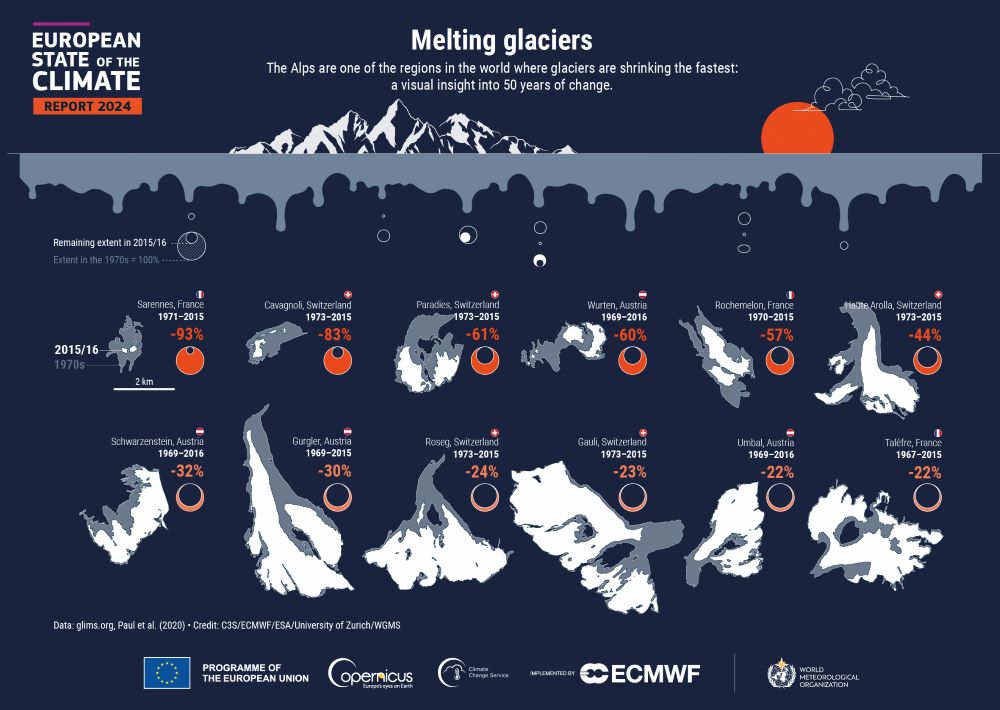

«Secondo l’European State of the Climate 2024 l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con anomalie di temperatura diffuse e persistenti, ondate di calore estive prolungate, mari molto caldi e ghiacciai in ritirata. Per capirne la causa, bisogna ricordare che dagli anni Ottanta il Vecchio Continente si è riscaldato a un ritmo doppio rispetto alla media globale ed è ancora quello che si scalda più velocemente nel mondo. Questo fenomeno è dovuto a diversi fattori, tra cui la presenza di territori europei nell’Artico, che è la regione che si scalda più rapidamente sulla Terra, i cambiamenti nella circolazione atmosferica che favoriscono ondate di calore estive più frequenti, e la riduzione delle emissioni di aerosol, cioè dell’inquinamento atmosferico, proprio a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Nel 2024, l’Europa è stata in generale più nuvolosa e piovosa a ovest, e più calda e secca a est. Questo contrasto è legato alla circolazione atmosferica prevalente: l’Europa occidentale è stata spesso sotto l’influenza di sistemi di bassa pressione, che hanno portato frequenti tempeste atlantiche e fronti meteorologici. Questo ha causato condizioni umide, nuvolose e relativamente fresche, portando talvolta aria fresca e umida dalle alte latitudini. Lo scorso anno, anche le temperature della superficie del mare (SST) sono state eccezionalmente elevate in vaste aree dell’Atlantico settentrionale, raggiungendo livelli record in alcune zone. Mari più caldi comportano una maggiore evaporazione e un’atmosfera più ricca di umidità. Quando i sistemi di bassa pressione arrivavano dall’Atlantico, attingevano a questo serbatoio di umidità, alimentando piogge più intense e, a volte, estreme in alcune parti dell’Europa occidentale».

Considerando la varietà di fenomeni e gli impatti differenziati per regione, in che misura l’analisi scientifica dei dati climatici può orientare in modo concreto le strategie di adattamento e mitigazione?

«I dati disponibili attraverso il C3S indicano in modo inequivocabile che il clima in cui viviamo oggi è fondamentalmente diverso da quello del passato. Saper trovare, comprendere e utilizzare le informazioni che abbiamo su questo clima in cambiamento sta diventando rapidamente una competenza fondamentale per definire le nostre strategie di adattamento».

Le alluvioni registrate nel 2024, le più diffuse dal 2013, hanno interessato circa un terzo della rete fluviale europea, con danni significativi per infrastrutture, comunità e territori. Quale ruolo può avere l’analisi climatica avanzata nella pianificazione del rischio e nella prevenzione degli impatti idrogeologici?

«Considerando che la frequenza e l’intensità degli eventi di pioggia estrema cambieranno in futuro, qualsiasi informazione sulla direzione e sull’intensità di tali cambiamenti può diventare estremamente importante per pianificare, progettare e attuare strategie di gestione e prevenzione delle inondazioni».

La quota di energia elettrica da fonti rinnovabili ha raggiunto nel 2024 un nuovo massimo storico, con il 45% della produzione totale. Tenendo conto della crescente interazione tra variabili climatiche e sistema energetico, quali indicazioni offrono questi dati per la pianificazione energetica a medio termine?

«Aumentare la quota di fonti rinnovabili nel mix energetico comporta una maggiore dipendenza tra la produzione di energia e la variabilità climatica. Bilanciare produzione e domanda, e persino pianificare la rete di distribuzione e trasmissione del futuro, richiede una comprensione della variabilità e del cambiamento climatico più approfondita che mai».

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2025 Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai. I dati dell’ESOTC 2024 mostrano che i ghiacciai di tutte le regioni europee hanno registrato una perdita di ghiaccio. L’Europa centrale è una delle regioni del mondo in cui i ghiacciai si stanno riducendo più rapidamente. L’infografica ci illustra quanto sono cambiati i ghiacciai delle Alpi dagli anni Settanta

Città europee alla prova del clima

Gli eventi meteorologici estremi rappresentano una minaccia sempre più seria per le città europee. In questo scenario, il rapporto “European State of the Climate 2024” porta un dato incoraggiante: oltre la metà delle città europee (51%) ha già adottato piani di adattamento al cambiamento climatico, un balzo in avanti rispetto al 26% registrato nel 2018. Secondo il rapporto, il progresso è significativo, ma c’è ancora margine per sbloccare un potenziale ancora maggiore per affrontare le sfide climatiche future.

Stress da caldo: cosa succede al corpo?

Lo scorso anno l’Europa è stata il secondo continente con più giorni di forte caldo e notti tropicali. Secondo il report “European State of the Climate 2024”, si sono registrati in media trenta giorni di caldo estremo e 12 notti oltre i 20 gradi centigradi. A soffrire in questi casi non è solo il termometro: le alte temperature, aggravate da umidità e vento, affaticano l’organismo umano, che non recupera dallo stress termico: un ulteriore segnale della crescente vulnerabilità climatica del continente.